スコーピオンDCの怪 ― 2015/07/05 17:42

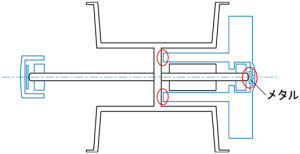

スプールの回りが悪い点がちょっと気になっていたので、買い置きしてあったDDR-1030ZZを使ってスプール系だけ仮組みしてみる。これが驚いた。なんと、DCユニットのコイルを格納している筒状部分の先端が、スプール中央の壁と接触しているのだ。こんなのアリ?

いや、悪いものとは思わないですよ、スコーピオンDC。挑戦的な電子ブレーキを搭載して、あの価格は紛れもなくバーゲンプライス。2台バラして、愛着さえ湧いています。でも、先着xx名様1万円で売ってても、自分は手を伸ばすかと訊かれれば...。その価格設定が逆に、「キミにも買える開発モデル」あるいは「DC依存症製造マシーン」「次はアンタレスやカルカッタコンクエストへステップアップ!」みたいな臭いを感じてしまうんだなぁ。

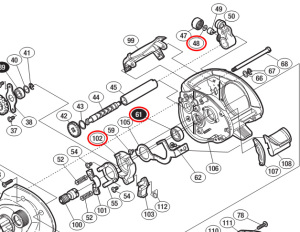

6000円もするスプールを新調する気はないし、メタルブッシュ(「座金」という名称で100円)や調整座金セットを追加注文して待つのは今回は無しにして、適当な塩化ビニール板をメタルブッシュと同じ径に切り抜いてシムを作り、メタルと注油穴の間に嵌め込んだ。厚みは0.3mmだ。外径は3.5mmで、ちょうど、レベルワインドピンのシムと同じ。この個体ではもともとレベルワインドピンに0.1mm厚のシム(前出のパーツ図48でお値段50円:個体によって有無や厚みは異なる)が入っていたので試しに当ててみたところ、当機の症状を直すには薄すぎたものの、径はぴったりだった。今度やる時があったらこのシムを利用するとしよう。「48番のクロスギアピン調整座金セットください」と注文すれば、数枚セットでも買えるらしい。シマノホームページの調整座金セットの説明によると 0.2mm x 3枚が来ると思われる。

さて、注文したパーツが1週間とせず揃い、本組み立てに入る。いつもの如く、スプール用の汎用BBは片シールド化してグリス抜きし、謹製ケミシンオイルで潤滑。クラッチカム用はフェザーライトな回転性能は必要なくそこそこの性能の維持が重要なので片シールド化もグリス抜きもせず、逆に、シールド面を適度に覆うようにリチウム石けんグリスを塗布して取り付ける。細工は流々。スプールを指で弾くといつまでも回っている。クラッチの切れや戻りもクリスピーだ。

噂には聞いていたが、シマノのメーカー修理はこんなもん? このケースに関する限り、医者だったら「ヤブ」と呼ばれてもしかたないのではなかろうか。もともと頼る気はないが、やっぱり自分でメンテするのが一番だと再認識した次第。

スプールベアリングリムーバー でけた! ― 2015/05/07 23:13

百均をウロウロして、脳裏に浮かんだイメージに近い品が見つかった。マグネットピンというやつだ。

で、最初に作ってみたのがコレ。つまみの先端のボール状部分を切り落とし、スプールシャフトの丸みに沿うよう切り口に丸棒ヤスリでU字溝を掘った。底辺は、手前に来る側をマグネットぎりぎりで削ぎ落とした。

[用意したもの] マグネットピン以外全部ありもの。

- 1.5mm厚のアルミ板。地デジのアンテナを作って遊んだ時の切れ端。

- ゴムマグネットシール。「水漏れ修理」の宣伝で郵便受けに放り込まれていたやつ。

- アルミカラー。ミニッツレーサー(ラジコン)で昔遊んでいた時に買った外径4mm x 内径2mm x 長さ7mmのもの。

- マグネットピン 1個。

- スプールシャフトピン 1本。ALTはDeez Kitのスプールに交換してあるので、ノーマルスプールが宝箱にしまってあった。そいつから、上記のアルミカラーを両面テープで直接バイスに貼るといういつもの危なっかしいやり方で冷や汗をかきながら外した。ちなみに、今日ちょうど予備用に純正品を釣具屋に注文してきたところ。じゅうたんに落としたら一発で見失いそうなこんな棒っきれが1本200円もする。アレのメーカーが出している社外品の方が安いくらいだが、あんなイボイボのついた棒なんかイレたらイヤーンこわれちゃうー、とシャフトが悲鳴を上げそうで触手が伸びない。

- 接着剤。自分は2液性のエポキシ接着剤を使った。

[作り方]

メス側治具

1. アルミ板を適当な大きさにカットし、バイスで挟んで口金の上面に合わせて曲げて支え屋根を形成。

2. ゴムマグネットシートを適当な大きさにカットし、1の垂直面の裏側に接着剤で固定。

3. アルミカラーの先端に丸棒ヤスリでU字溝を切る。

4. 3を1に接着剤でくっつける。アルミ板やバイスがスプールやベアリングと干渉しないよう、アルミ板の手前の縁ぎりぎりに付けるのがミソ。

オス側治具(ピン押し)

1. マグネットピンのつまみを適当な長さで切り落とす。スプールシャフトピンを差し込んでみて、2.5~3mm突き出るのがベスト。

2. マグネットピンの底辺の、手前に来る側をマグネットぎりぎりで平らに削ぎ落とす。

3. マグネットピン軸の貫通気泡に、スプールシャフトピンを太い方を底にして差し込む。マグネットがウマいこと底から引っ張ってくれるので不意に抜け落ちたりはしないが、ガタがあって安定しないのでこれも接着剤で留めた。

スプールBBオイルはこれに決まり! ケミシンオイル ― 2015/04/26 00:47

ノーマルベアリングの片面のシールドを外して、パーツクリーナーで油脂をすっかり除去したところへ、ベアリングオイルを一滴か半滴垂らす。オイルを行き渡らせるため、ベアリングをピンセットに刺して指先で回す。いきなり勢いよくブン回すとドライスタートとなって軌道やボールを傷めるので、最初の約10回転はぐっとこらえて羽根で撫でるが如くそろそろと回さなければいけない。馴染んだら勢いよく、しばし、滑らかな回転を味わう。ん~気持ちいい___これはこれで一種の変態かもしれない。

ベアリングオイルは、自分は今までYTフュージョンの金の雫というやつを使ってきた。よく回り、雨に降られながら釣りをしてもオイルが乳化するようなこともなく、概ね満足していた。ただ、1日釣りをしたあとピンセットに刺してもう一度回してみると、前夜ほどの気持ちいい回転はもうない。財布にも優しくない。

で、ある日、変なことを思いついた。十数年前に入手したケミチューンというエンジンオイル添加剤が、物置に残っているのを思い出したのだ。昔おんぼろのランクル40に乗っていた頃、ディーゼルオイルにこいつをドーピングして、なんとか寿命を延ばした経験がある。ギアやシリンダが摩擦を受けるに従って、金属表面に硬質の被膜が出来るというシロモノで、おんぼろ車には間違いなく効果があった。その頃たまたま、発売元の日本ジープセンターが近所だったこともあり、よく遊びに行った。ジープやミリタリービークルの世界では有名なショップらしいが、半ば解体されたカーキやオリーブドラブの厳ついクルマが敷地内にごろごろしていて、社長もスタッフも独特で、変な店だったなぁ。そういえば、ヨンマルに乗っていると、同じヨンマルとすれ違う時に「あんたも苦労してまんなー」って感じで互いに合図を送ったりするんだよなー。懐かしいなぁ。

...話がずれた。現実に戻ろう。ごくプレーンな精製油に、ケミチューンを混ぜたらどうかと思ったのだ。さっそくホームセンターへ行き、エーゼットのミシンオイル:100ml入り税込み204円を買ってきた。裏書きには「精製白色スピンドル油 JISマシン10相当」と書いてある。10相当というのは粘度のことで、ホームページで再確認するとISO VG10とある。一緒に買った70円のオイル差しに小分けして揺すってみると、色といいさらさら加減といい、スコーピオン付属のオイルと瓜二つだ。金の雫に比べれば少~しだけとろみが強い。添加剤の配合はケミチューンの推奨通り、ベースオイルのだいたい10%とする。

Revoエリート7から外したBBを改めてパーツクリーナーで洗浄してから、謹製ケミシンオイルを垂らす。いつものようにピンセットの先で回してみる。惰性で回る回数は金の雫とたいして変わらない。ん?なんだか、だんだんシャー音が小さくなってきたぞ。これはいいかもしれない。4台の愛用ベイトリールのうち、アルデバランにも同じように施して、検証のため、次の週末に1日(半日)、野池でブン投げてきた。帰宅後、4台のスプールベアリングをピンセットの先で回し比べたところ、なんと見事。今まで通りのやつは、できうる限りの勢いで弾いてもベアリングの玉が見えるほどのスピードで1回転半くらいしかしなくなっているのに対して、ケミシンオイルの方はまだ玉が見えない速さで回るのだ。それどころか、クリアランスの大きいAbu純正ベアリングは、付きもののシャー音がほとんど消えているではないか。早速、あとの2台もChem-chine化せずにはいられなかった。

しかしエンジン添加剤ってのも馬鹿高いからなぁ。600ml缶で1万円もする。リール用チューニングオイルとどっちが高いんだ? 換算してみよう。ありゃりゃ?

なお、無段式のワンウェイクラッチ(※)に、この種の添加剤入りオイルは厳禁だ。ワンウェイクラッチは、逆転方向でのニードル(ローラー)と外輪/内輪との金属抵抗によるクサビ効果こそが命だからだ。ケミシンオイルでアンチリバースが効かなくなったらそれこそ効果の証になるが、試してみる気はアリマセン。

※ メーカーによりインスタントアンチリバース(Abu)、インフィニットアンチリバース(ダイワ)、ローラークラッチ(シマノ)などと呼称が異なる。一昔前のスピニングリールで一般的だった、1周のうち決まった位置(8箇所とか)でしかアンチリバースの効かないやつは、機械の用語では「ラチェット」と呼び、「ワンウェイクラッチ」とは構造が全く異なる。

後日追記: オイル差しに入れっぱなしのケミシンオイルを10日間ほど観察しているが、分離・沈殿・濁りなどは全く発生していない。作った時の透き通った均一な薄琥珀色のままだ。この間、スプールペアリングへの再注油はあえて控え、計4日ほど釣りに行っているが、相変わらず回転は良好。樹脂製サイドカバーにシミができるなどの副作用も見られない。ケミチューンはアルコール系ではないので初めからあまり心配はしていなかったが。

追記#2: エンジンと違って、リールのベアリングは始終油に浸かっているわけではない。実験のため5釣行再注油なしで駆使したところ、Abu Worksのベアリングだけ変な音がし出した。コーティング剤入りオイルとはいえ、グリスレスにしたBBはやはり釣行3回に1度くらいはオイルを補給してやる必要がある。AbuのBB(Abu Worksも含め)はクリアランスが大きいので、特に致命傷になりやすい。

リールグリス考 ― 2015/04/15 16:57

巷の釣り関係の趣味サイトの多くがリールしかいじったことのない子供で、あまりにもプラシーボ効果と「チューニングメーカー」の美辞麗句に侵されたオカルト的なものばかりで頼りにならなかったので、改めて調べてみた。自分は油脂製造メーカー勤めでもプロの機械整備士でもないが、バイクやらクルマやらパソコンやら、機械いじり歴は長い。

まず、グリスは粘度の高いオイルではない。グリスは石けん系と非石けん系に大別される。

石けん系は、基油(潤滑の主役: "Base Oil" 「きゆ」とも「もとゆ」とも)、増ちょう剤である金属石けん(一般的には全体質量の20%前後)、添加剤からなる。金属石けんは、脂肪酸とカルシウム・リチウムなどの金属をアルカリでけん化させたもので、非水溶性、親油性の繊維(太さ数ナノメートル、長さ数ミクロン)の集まり。繊維の強さ・耐水性・耐熱性などの性質は、けん化の際に添加する金属ごとに特徴がある。ごく平たく表現すると、石けんグリスは増ちょう剤という微細なスポンジにベースオイルを含ませたものと言え、石けん繊維間からオイルが適度に滲み出すことによって、擦れ合う部品どうしを持続的に潤滑することができる。最後の添加剤は、酸化防止剤、錆止め、耐荷重添加剤など。モリブデングリスは「モリブデン石けんグリス」ではなく、一般的にはリチウム石けんグリスに、添加剤としてモリブデン化合物を加えたものだ。リチウム石けんグリスは、何かの面で突出した優越性があるわけではないが、「欠点がない」優等生グリスと言われる。

非石けん系は、それ自体に粘りや潤滑性を持つPTFE(PolyTetraFluoroEthylene=フッ化炭素樹脂)・ウレア樹脂(Urea=尿素)などと、シリコンオイル・フッ素オイルなどの基油を混合したもの。平たく言うとプラスチックのペーストだ。基油と増ちょう剤と添加剤の境界が曖昧で、ほぼ似たような組成の製品でも、名称がPTFEグリスだったりシリコングリスだったり、PTFEベースと書かれていたりPTFEは添加剤扱いだったりとまちまち。主な非石けんグリスは、ウレアグリスを除き、高荷重部位には向かない。ウレアグリスが高価なのは200度・300度という耐熱性の価値と言ってよく、リールを10,000rpmで巻きギアを赤熱させる超人にとっては意味があるかもしれない。普通の人間は、その分を、良い基油や添加剤を使ったリチウム石けんグリスに注ぎ込む方が徳だ。

自分もいろいろと間違ったことをやってきた。PTFEグリスとリチウム石けん二硫化モリブデングリスのブレンドとか。別の種類(ブランドの話ではない)のグリスを混ぜると、組成の異なる増ちょう剤が互いに影響を与えて、硬化したり逆に軟化したりオイル保持力が落ちたりして、ほとんど改悪にしかならないというのがグリスの常識。そこにあるのはマイブレンドの自己満足だけだ。二硫化モリブデンはベアリング効果を持つが、そもそもバス釣り道具のどこにそんな馬鹿力が掛かるのか。我ながらアサヂエだった。ちなみに、二硫化モリブデンは、潰れると硫黄を発生させるので樹脂を侵す可能性もある。手回しリール程度の負荷で、問題になるほど発生するかは疑問だが。有機モリブデングリス(黒でなく黄土色)は硫黄の発生はない。

シマノの自転車用高級グリスデュラエースグリスも失敗だった。性状からもネット情報からも、デュラエースはカルシウム石けんグリスに違いない。柔らかいが粘りが強すぎて回転が重くなる、リールには全く不向きなグリスだった。カルシウム石けんグリスはカップグリスあるいはシャーシグリスとも呼ばれ、自動車のホイールハブやクレーン車のアームとか水中ポンプなど、雨水にじゃばじゃば洗われる部位に大量に使用されるグリスで、どちらかといえば潤滑よりシール力や持続性が売り。しかも、グリス界では並級品扱いで、一般的な市場相場はキロ数百円程度と安価。小分けにしてかっこいいラベルを貼ってあれば喜んで大枚をはたくという人はアベノミクスのためにもどんどん使っていただきたい。

写真が現時点での愛用グリス達

- モチュール テックグリス300 リチウム石けんグリス ちょう度:NLGI-2 やっと行き着いた1本。メインドライブギアはこれに限る。スピニングも含め、ギアボックスの中はこいつだけで通す時もある。リールによっては多少「シャーシャー」音が気になる人もいるかもしれないが、基油(半合成)の良さなのか、動きは滑らかだ。糸引き系の粘りがないので定着がよく持ちもいい。シールドベアリングの中に充填されているグリスもリチウム石けん系のはずであり、回転の軽さよりも耐久性を重視したい位置のベアリングの、シーリング目的にも気兼ねなく使える。もちろんスプールベアリングにグリスは使わない。

- ダイワ リールガードグリス グリス種不明(おそらくリチウム石けん) ちょう度:不明(NLGI-00~0程度?) レベルワインドウォームギアに使用。ごく少量しか付けないので10年経ってもなくならない。今はパッケージが全然違って、これよりサラサラ。

- ワコーズ スーパーSG シリコングリス(PTFE添加) ちょう度:不明(NLGI-1程度?) 軽負荷もしくはあまり連続的に動かない部位や、水に触れる可能性の高い、主にプラスチックパーツに使用している。クラッチレバー(ノブ)の両端とボディとの接触面、クラッチレバープレートとシャーシとの接触面、ハンドルノブシャフト、レベルワインドパイプの外面、レベルワインドガイドピンの表面、メカニカルブレーキキャップのネジ部及びOリングなどだ。いずれもハンドクリーム感覚の少量塗布。クラッチヨーク周りに使う時だけは少し多めに付ける。

- Abu リールルーブ PTFEグリス ちょう度:不明(NLGI-0~1程度?) レベルワインドを駆動する樹脂製ギアなど負荷のごく小さい箇所に使用。少し糸引きがあるため、糸状になってギアからだんだん離れていってしまうのが難点だ。スーパーSGで挙げた箇所は全てこいつでも代用可能。PTFEグリスの特性上、耐水性は高いはずだが、スーパーSGよりちょう度が低いため繰り返し水に洗われると流れやすく、一度オーバーホールして満足してしまう無精な人には不向き。

番号無しは、グリスでないがついでに。ネジの緩み止め・スレッドロックだ。多量に使うものではないのでこいつも長年の使用でラベルが消えかけているが、LOCTITE(ロックタイト)という製品の中強度版。別メーカーでPermatexという製品もあり、そっちも有名だ。リールだけでなくノートPCなどの分解組み立てにも必需品。付けすぎには注意。

シマノ党からAbu党へ鞍替え中 ― 2015/04/10 22:49

そんな折、釣り具のイシグロの新装オープンのセールで、Revoが大放出の47%引きになっているのに行き当たってしまった。何機種か並んでいたが、スコーピオンの流れで円心派となっているので、Elite(7.1:1のやつ)をひっつかんでレジへ直行。ウカれて、保証に必要となるであろうレシートをレジ横の不要レシート箱にうっかり捨ててしまったほどだ。

- 造りが雑。部品のバリが残っていたり、メッキ樹脂パーツの裏側のあまり目に付かないところのメッキが不十分だったり、塗装のフチにブツがあったり。

- 円心ブレーキIVCBは構造的にブレーキウェイトの踊りが宿命なのでキャスト音が安っぽくウルサい。

- 買ったままだと内部の注油が過多で、下手すると外装にまでにじみ出していたりする。

しかし、それらを上回って自分のツボにはまる部分が幾つもあったのだ。

- 横幅は広いがロープロファイルで、自分の手に合っていてパーミングとサミングがしやすい。

- 買ってすぐバラせる。バラさなきゃならない。一旦ワンウェイクラッチ以外の油脂を全部洗い流して、部位毎に最適な潤滑油と分量に調整し直す。ベアリングは、片側オープンにしてパーツクリーナーでグリスを完全除去しBB用オイルを点す。

- IVCB-VIはブレーキが効き過ぎ。ブレーキアームを2個取り外してIVCB-4に先祖返りさせる。

このようにして、うちへやって来たほぼその日のうちに、自分色に染まるのである。何より気に入っているのは、釣り場での円心やメカニカルブレーキの調整がアバウトでいいところ。スコーピオンXTだとけっこうチマチマ調整しないとちょっとしたミスキャストでもバックラッシュするのに対して、Revoは「円心調整ダイヤルはこのへん」と決めた位置でだいたいカバーでき、大げさな雄叫びを上げながらもスコXTより飛距離が出て、しかも、とんでもない逆風かとんでもない下手でもしない限りバックラッシュは滅多にない。ブレーキチップ個数が現場では変えられず外部調整ダイヤルのみのIVCBは、チップ個数のオン/オフで効きを調整するSVSに比べて変化の幅が小さいから、あまり神経質になる必要がないのだ。

本当はALTがもうひとつ欲しいと思っていた。メインギアがブラスで質実剛健なところも性に合っている。しかし、ソルトも視野のALTは、スプールが16lb-100mと深すぎて、野池バサーの自分にはDeez Kitの12lb-100mのセミシャロースプールが必須。でも、エリートなら標準スプールが14lb-100mなので少し下巻きすれば野池にも適していて、ALT+Deezキットと変わらない値段で買えたのでよかったヨカった。ただ、バラした時、レベルワインドウォームギアの片端にベアリングがない! 添付のパーツリスト上では存在するのだ。あと一歩で店に文句を付けに行くところだったが、Googってみると、Eliteは片端だけなのが正常と分かった。後日パーツ屋に注文して取り付けたのは言うまでもない(ミネベアDDL-740ZZ)。パーツリストまでアバウトかよ。それでも好きだよー君はセンチメンタル・フレーンド...